1.“本于自然,高于自然”之美

中国传统园林的起源,源于原始人类对自然的崇拜,天地山川是其崇拜的主要对象,因此,园林的主题和内容总是和山水有关,而历代文人对自然界的山水更是情有独钟。由于文人士大夫的特殊历史地位以及对自身的崇高理想与现实的冲突,引起了他们对归隐自然的思考,提出了自然山川之美可以怡情畅游的观点。明计成在《园冶》中论及园林创作时提出:“虽由人作,宛自天开”,反应了中国传统文人把自然作为园林山水设计的原则和艺术标准。

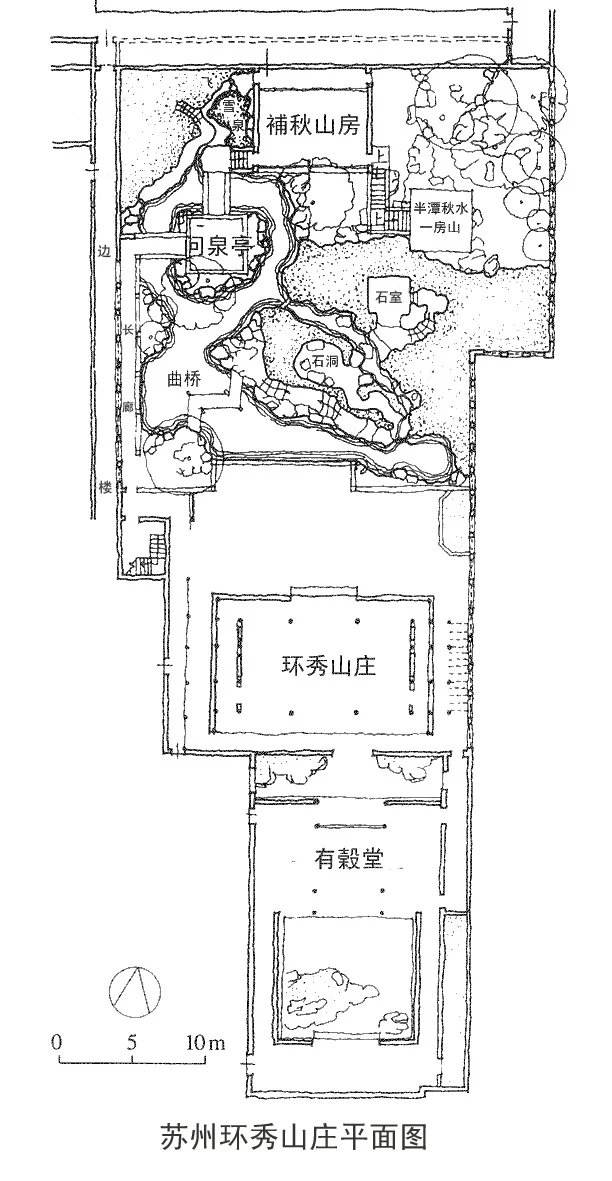

江南传统园林造园的主旨意在有限的地域空间和物质条件下表现一个高度概括、典型化的自然之美,这种模拟的原则并不完全照搬,而是重在神韵和气质。园林中的山水,绝对不是自然山水的复制品,同绘画一样,基于自然,再现自然,又高于自然。无论从园林的整体布局,还是从叠山理水以及花木配置上,其创作都要遵循这一思想,目的是整体达到一种自然恬静的意蕴。园林中所谓的山水之间的关系,如“山贵有脉,水贵有源”、“水随山转、山因水活”、“溪水因山成曲折,山蹊随地作低平”也是从真山真水中得到的启示。江南传统园林中的筑山理水,无论模拟真山的全貌或截取真山的一角,都以其高超的技艺和精湛的审美体现出本于自然、高于自然的魅力。苏州环秀山庄便是其中的典型杰作,匠师们利用太湖石的造型、纹理和色泽创作出峰、峦、洞、谷、悬岩、峭壁等形象,开凿曲折有致的水体,并用山石点缀岸、矶,构成山嵌水抱的成景态势(图1-18、图1-19)。从堆叠章法和构图经营上概括、提炼出天然山水的构成规律,从小空间尺度上展现抽象化的咫尺山林景象。园林中的花木栽植不讲究成行成列,但也非随意参差,往往以三株五株形成葱郁之感,运用少量树木的艺术概括而表现自然植被的气象万千,并且根据植物的形、色、香而加以“拟人化”处理,赋予不同的性格和品德,在园林造景中尽显其象征寓意。

图1-18 苏州环秀山庄平面图

图1-19 苏州环秀山庄山水景观

2.建筑与自然相互融合之美

中国传统园林建筑无论多寡,也无论其性质、功能如何,都力求与山、水、花木这三个造园要素和谐有机地组织在风景画之中,达到一种建筑美与自然美相互融合的状态——天人合一的境界。

江南传统园林的建筑具有千姿百态、生动活泼的外观形象和灵活、随意的特性,使其可以获得与自然山水花木密切嵌合的多样性。建筑的布局完全自由随宜、因山就水、高低错落,强化了建筑与自然环境的关系。同时,还利用建筑内部空间与外部空间通透、流动的特性,把建筑物的小空间与自然界的大空间沟通起来,正如《园冶》中所说“轩楹高爽,窗户虚邻;纳千顷之汪洋,收四时之烂漫。”园林中的建筑并非随意散置,没有主次,而是常由若干个体建筑组合为建筑群体,利用其可变性创造出园中园的独特园林景观效果,从而避免了大量建筑物与自然环境相对立的势态。

匠师们为了进一步把建筑融合于自然环境之中,还对建筑地点的选择和尺寸大小进行细致入微的设计。譬如,拙政园的荷风四面亭(图1-20),其体型精巧、活泼,攒尖翘角的优美弧线和周围的自然精致和谐一致,不仅具有观景和点景的作用,还与待霜亭和雪香云蔚亭形成一池三山的典型布局,其位置与尺寸大小的设计使得无论从哪个角度观赏都有层次和画意感。廊在园林中不仅起划分空间的作用,其灰空间的特性还对自然环境与主体建筑之间起过度作用,那些飘然水面的“水廊”(图1-21)、蜿蜒曲折的“游廊”、随势起伏的“爬山廊”(图1-22)等,好像纽带一般把人为的建筑与天成的自然贯穿结合起来。随墙的长廊在一定距离上故意拐个弯而留出小天井,点缀少许山石花木,形成绝妙小景。在粉墙上所开的种种漏窗后面衬以山石数峰、花木几许,阳光透过,宛如小品风景,楚楚动人。建筑与景色的搭配才能将园林的秀美动人表现出来,建筑的别致美观,不仅能起到很好的功能性作用,同时它本身也是一道亮丽的风景,点缀在万般灵秀的景色中,刚与柔、直与曲、规整与自由的完美结合,渲染出一个独特的意蕴美。

图1-20 拙政园荷风四面亭

图1-21 拙政园水廊

图1-22 拙政园爬山廊

3.文人雅士的诗情画意之美

江南私家园林的园主一般说来都是文化修养很高,并且审美意识很强的文人士大夫,他们不仅希望园林能拥有自然之美,同时还希望这些自然美景能融入到一定的文化氛围中,所以留下了大量的诗文和书画作品。

诗情,不仅是把诗文的某些境界、场景在园林中以具体的形象复现出来,或者运用景名、匾额、楹联等文学手段直接点景,而且还在于借鉴文学艺术的章回手法,使得园林游览颇多类似文学艺术的结构。如甘肃籍学者、一代楹联大家黄文中为杭州孤山西湖天下景亭撰写的对联:“水水山山处处明明秀秀,晴晴雨雨时时好好奇奇”(图1-23)。园林的整个序列一般都会有前奏、起始、主题、高潮、转折、结尾,形成丰富多彩、和谐统一的连续流动空间,表现出如诗一般的精炼章法和文学意蕴。人们游览江南传统园林所得到的感受,往往有朗读文章一样的酣畅淋漓,这就是园林艺术所包含着的诗情意蕴。

中国的山水画与园林之间有着密切关系,历经长久的发展而形成“一画入园、因画成景”的传统。历代的文人、画家参与造园蔚然成风,专业造园匠师也努力提高自己的文化素养,其中很多都擅长于绘画之事。江南传统园林的营造借鉴山水画“外师造化、中得心源”的写意方法,在三维空间中发挥到极致。在叠山理水中可以看到诸如“布山形、取峦向、分石脉”等山水画的表现,亦或如映在树林山池间的粉墙黛瓦,其通透轻盈体态和淡雅的意蕴就有如水墨画。建筑物的轮廓起伏、坡屋面的柔和舒卷、山石的有若皴擦、水池的曲岸流觞、花木的枝干多姿等,构成了整个园林的画卷,使得游人犹如在画中游览,享受如画般的意蕴美。

图1-23 杭州孤山西湖天下景亭

4.传统哲学的含蓄婉约之美

江南传统园林作为传统文化的代表,蕴含了丰富的含蓄委婉的人文意蕴,表现出中国传统哲学的自然观和审美观,即“言有尽而意无穷”。设计者们不仅追求形态之美,更追求所谓“象外之景,象外之意”的含蓄之美。

在空间布局上,许多私家园林,大多采用向内的布局形式,或依附于住宅,从外表看极其平淡,但是一墙之内却是另一番天地。有的园林(如留园)其入口处理朴素淡雅,整个空间序列逐渐引人入胜,视线从隔到透,光线由暗到明,使人不能一览无余地看到全园的景色,却渐入佳境。

江南传统园林还善于利用曲与直、露与藏、隔与透等营造手法,使得一山一石、一花一木、一亭一楼都能耐人寻味。园林在“无一笔不曲,无一笔不藏”中增加了含蓄。在园林中,曲折手法随处可见,曲折不仅意味着流线的曲折,延长了路线,而且也意味着空间的曲折变化,丰富了观赏画面。曲折手法借用廊、桥、山石、驳岸的形式是显而易见的,但是还有一些隐含的形式,有的是借助于建筑的直接连接和空间相互交错穿插,亦或设计曲折变化、盘徊的路径,给人曲折徊环、曲径通幽、峰回路转之感。另外无论是高大的楼阁或小巧的亭榭,还是参天的树木,全部坦露不如半露显得含蓄、意远。具体表现为:建亭须略低山巅,山露脚而不露顶,露顶而不露脚,大树见梢不见根,见根不见梢等。

漏窗、门洞是江南传统园林的一大特色,其似隔似透的艺术形式起着“泄景”、“引景”的作用,并将含蓄婉约之美发挥到极致。这一隔一透仿佛半遮面的琵琶,使人在感受到含蓄之美的同时也激起了探寻的趣意,想探究接下来的景色,形成人与园林的互动情结。如留园的“华步小筑”一角,用砖砌地穴门洞,分隔成狭长小径,得“庭院深深深几许”之趣(图1-24)。

图1-24 留园华步小筑